放出《与毕加索对话录》的最后一部分。

这一部分里,让艺术君感受最深的,是毕加索对于大自然的好奇:他喜欢骨头架子,并从中观察到造物的神奇和美丽。访谈者、诗人兼摄影师布拉塞同样如此。

毕加索常说:我用一辈子的时间,想要画得像个孩子一样。也许,他是在指孩子的好奇心吧。“像孩子一般好奇”,是我们用来夸赞别人的说法,可这句话背后,又有一种悲哀:难道我们变为成年人之后,就再也没有那种好奇了吗?我们能否以非功利的角度,去希望看清一片没有见过的叶子,去想要了解一个陌生人的故事,去探索一条熟悉的街巷中陌生的店铺?

世界很大,人生很短。人类能发展到今天,就是因为自己的好奇心。如果你的好奇之火已经将要熄灭了,希望毕加索的话能让它重新燃烧起来。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

1943年10月25日,星期一

毕加索想给我看看展示箱,或者按照法国画家萨巴特(Sabartés)的说法,称之为“博物馆”。那是一个大箱子,由金属和玻璃构成,上了锁,放在画室旁边的一个小房间里。毕加索掏出自己的一大把钥匙,要打开它。里面堆了大概有50来个小雕像,还有他雕刻的木头、蚀刻的石头,以及其它一些稀奇古怪的东西,比如扭曲变形的喝水杯子捏合在一起,一个堆在另一个上面,我可是大开眼界了!这算是毕加索的“实验作品”吗?看到这个奇怪的东西,我更加好奇了,他非常小心地拿出来,给我看。

毕加索:我看到这几个杯子让你很惊讶。很漂亮,你不觉得吗?嗯,它们是波尔多式酒杯!它们来自马提尼克岛(Martinique)。你太年轻了,一定不记得摧毁圣皮埃尔市的那场灾难:应该是1902年,培雷火山(Mount Pelée)爆发。一夜之间,火山吞噬了城市。不过,虽然很多人丢了性命,但也创造出某些东西来,比如这件奇怪的东西,就是在废墟里发现的。我跟你一样,也对它很好奇,在它的美丽前甘拜下风。这是某人送我的礼物,为了让我开心。所有这些玻璃杯被土地的炎热熔化在一起,它们太美了,就是一件艺术品,你觉得呢?

然后我看到了《苦艾酒杯》,这在当时可是一件大胆的作品。有史以来第一次,这么简单的物体变成了一个雕塑!它的手法也十分大胆:为了产生透明的错觉,毕加索在某些地方除去了一些“玻璃”。

【苦艾酒杯】

【苦艾酒杯】

毕加索:我是用蜡做模子。一共有六个青铜的雕像。我给每一件上的颜色都不一样。

在这件展示箱中,还有“莱斯皮盖的维纳斯”的模子。其实有两个复制品,一件符合原来已经破坏的原件,另一件是经过修复的完整作品。毕加索钟爱这第一位象征旺盛繁殖力的女神,还有她典型的女性身体,她的肉体似乎被男性的欲望吸引,仿佛从一个核中膨胀出来。然后,还有一只蝙蝠的白色骨骼,支在黑色支架上,有着某种上十字架的感觉。

【莱斯皮盖的维纳斯】

【莱斯皮盖的维纳斯】

毕加索:我喜欢蝙蝠!女人总是害怕它们。她们认为蝙蝠会飞进它们的头发里,不是吗?但是蝙蝠是最漂亮的动物,极其纤细。你观察过它们闪亮的小眼睛吗?其中跳动着智慧,还有它们的皮肤,就像天鹅绒一样顺滑?再看看这些如此清秀的小骨架子。

布拉塞:我知道你喜欢骨架!我也研究过它们,而且很喜欢把它们拆开,再组合起来。要想理解造物主的天才,试试把骨架拼合起来,没有更好的方式了。

毕加索:我对于骨架的激情如假包换。我自己在布瓦杰鲁(Boisgeloup)的房子里就有很多:鸟的骨骼、狗和羊的头骨。甚至还有一具犀牛的头骨。也许你在谷仓里见过它们?你注意到了吗:骨头看上去总像是从模具里出来的,没有雕刻的痕迹,总会让人觉得它们来自同一个模具,似乎首先是用粘土做成的模具?观察任何骨头,你总是能在上面找到指纹。有时候是很大的指头,有时候似乎来自小人国一样,好像他们用这个蝙蝠纤小的小指做模子。上帝为了娱乐自己,留下指印,造就了这些指纹,任何骨头上我都能看到它们。你注意到了吗?它们凹凸不平的形状让骨头彼此之间贴合在一起。而脊椎“贴合”的形状又是多么富有艺术感觉?

【毕加索在布瓦杰鲁的城堡】

布拉塞:脊椎是伟大的发现!高等动物的世界完全基于这个弧形的主意,可不要说什么“发明”。自然总是以某种艺术的方式,塑造事物,让整个身体从那一个“主意”中诞生出来,然后加以变形,再根据需要,变形成这些脊椎的样子。这种艺术总是让我惊讶而赞叹。整个头骨就是由类似脊椎的结构构成的,彼此贴合在一起,如同建筑套件一般。但是变成头骨的脊椎结构形状改变太大了,只有一个诗人的眼睛发现了这一点,辨认出来。

毕加索:哪个诗人?

布拉塞:歌德。他是第一个发现并描述颈椎的人。在一个公墓中,他捡到了一个羊的头骨,然后就水到渠成了。

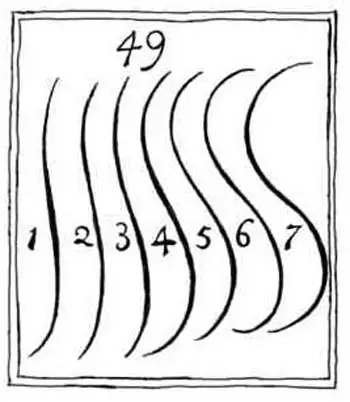

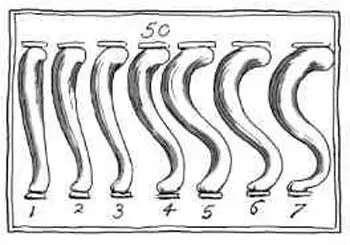

这个问题让毕加索兴趣大盛,然后,我画了一节颈椎的草图:一根长长的柱状物,两边有中空的圆柱体,一根连接脊髓和大脑,另一根供被保护的器官使用。有三组器官附着在这根柱状物上,这样才能传递各种物质……

毕加索:我能看到胳膊和腿,但是你这第三个器官是什么?

布拉塞:是下颌骨。就跟其他组织一样,它不属于颈椎,而是附着在上面。下颌骨是靠关节连接的,就像臂部和腿部一样,但是臂部和腿部在每一端有韧带连接起来,臂部和手是关节连接的。实际上,在鸟类中,下颌骨是弯曲的,就像手肘一样。蛇的下颌骨也是弯曲的,只是更奇怪一些,因为两端不能绞合,只能靠很有弹性的组织连接起来。实际上,蛇之所以可以吞下整只动物,甚至是庞大的动物,就是因为这个原因。

我们聊骨头和骷髅聊了很久。哺乳动物总是只有七节颈椎,这让毕加索特别好奇。

布拉塞:似乎大自然有意要把自己的手捆起来,强迫自己用七节颈椎解决问题,多一节都不行。似乎造物某种意义上依赖于阻碍。为了构成长颈鹿的脖子,大自然必须拉长颈椎,拉到某个特别的长度,因此才有了长颈鹿僵硬、不灵活的脖子。相反,再看看海豚,它基本上没脖子,大自然就把它的颈椎缩短为薄薄的七片,几乎看不见。从五个手指开始,大自然由此产生了人的手,马的蹄,狗的爪,或是这些蝙蝠长长的伞形肋,构成了它们翅膀的甲胄。人们常常批评你太大胆,毕加索,特别是你的变形能力,但是人们应该看到:自然就着这么一个“母题”,做出了多少肆无忌惮的事情!要想更好地理解你的艺术,他们不应该去艺术博物馆,而是应该去自然历史博物馆!

毕加索从“博物馆”中拿出来六个小青铜像,我和它们在一起。在这件杂乱的画室里,找不到一块能作为背景的裸墙,我决定树起一块板子,所以需要一些图钉。我找马塞尔要了一些。但奇怪的是,在这间艺术的实验室中,几十块画布来来去去,画笔和颜料管有几百、上千,但却没有一颗图钉。马塞尔费了好大力气,终于找到一些,然后用他有齿的小刀拔出来给我。过了一会儿,毕加索回来跟我一起,他的眼睛马上就落在这六只可怜的小图钉上。

毕加索:但这些是我的图钉。

布拉塞:没错,它们是你的图钉。

毕加索:好,我得把它们拿回去。

布拉塞:先别拿!我得用它们做背景。

毕加索:好吧,你留着吧。我把它们留在这儿。但你必须把它们还给我,它们是我的图钉。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

【说明:以上中文文字内容,除引用部分外,版权归郑柯所有,转载请标明出处。如果你想给坚持原创和翻译的艺术君打赏,请长按或者扫描下面的二维码。两个二维码,一个是一套煎饼果子,另一个您随意。】