有些朋友想要迫不及待看到克拉克爵士对于具体画作的分析了,今天就先带来关于提香《基督下葬》的第一部分。原作现存卢浮宫,点击【阅读原文】可以查看。

※ ※

隔着老远,我的情绪就被这幅画击中,难以自拔,就像弥尔顿最杰出的头几行诗句——“人类初次违反上帝禁令”(Of Man’s first disobedience),或“复仇,主啊,为了你那被屠杀的圣徒”(Avenge, oh Lord, Thy salughter’d saints)。在这种崇高的情感中,我分辨不出哪些是主题的戏剧性引发的,哪些是提香笔下光影的戏剧性导致的,正是提香把它们融合在了一起。他本来就是把二者放在同等重要的位置。一袭白布上,承受着基督惨白的身体,似乎是悬于一片黑暗之中,就像是人类曾经生活过的古老岩洞,岩洞上方有两条跳动的颜色构成的扶壁。尼哥底母的深红色长袍,圣母玛利亚的蓝色与之相平衡,它们与基督身体的颜色形成对比,更显出后者的珍贵,还为我们营造出和谐之感,让我们知道:藉此,悲剧亦可让人接受。

上面这些,我是在头几秒内感受的。因为提香的强劲有力足以发起正面攻击,从不让人长时间怀疑提香的主要意图。不过,当我靠近仔细观察构图后,就开始认识到,这显而易见的宏伟主旨,落实在具体描绘过程中,有多么细微的变化。比如,我注意到,基督身体的实际形体,虽然我们知道他就在那里,但在构图中没有太大作用。他的头和肩膀消失在阴影中,主要造型来自于他的膝盖、脚和腿上缠绕的白色亚麻布。它们构成了窄窄的、不规则的三角形,就像一张被撕坏的纸,它们从缠绕的布延伸到圣母的衣服,同时甚至扩展到了整组人物的构图。

画家能够有意识地把一个形状扩展到什么程度,总是很难搞清楚,就像很难知道音乐家如何将一段单一的旋律扩展到一整个乐章。绘画艺术的重点不在大脑,常常是手在起作用,强迫符合某个特定节奏,而不需要智识上有所意识。想到这些,我回忆起提香最值得信赖的学生帕尔玛·乔瓦尼(Palma Giovane)描述提香如何工作:他先粗略勾画出大致构图,再将画布固定在墙上;接下来,当创作欲望来临时,他就再次以同样的自由向作品发起进攻,然后又放在一边。因此,充满激情的渴望、还有第一笔画出时本能的节奏,他可以一直维持住。到最后,帕尔玛告诉我们,提香会更多地用手指而不是画笔作画。在《基督下葬》中我们已经可以看到(早已在帕尔玛时期之前完成),有些局部,比如尼哥底母披风的衬里,提香可以借助画笔的运动直接与我们交流。

另外一些部分,我们会明确感受到,不是计算,是本能在起主导作用。而这些鲜活的颜料色彩,将这些衣服从装饰提升为信仰的宣告,只靠技术是不可能达成这种效果的。

当我的记忆还在跟绘画手法方面的问题纠缠时,思绪却被亚利马太的约瑟的胳膊吸引过去。

它无比强健,又活力四射,提香将这被太阳晒黑的臂膀与基督月亮般颜色的身体对比,让我不再沉思颜色、阴影和形状,而是将注意力放在人物本身。我的眼睛转到圣约翰的头,位于金字塔构图的顶部。

我停下来,陶醉于他浪漫的美,心中闪过一个念头:他就像是提香年轻时的同伴、无与伦比的乔尔乔内,后者的自画像流传下来多个版本。

但是他的凝视,还有那积聚的情感,让我的眼睛离开中间的人物,转到圣母和抹大拉的玛利亚身上。担负重任的男人们构成的庄严戏剧,转而呈现出全新的紧迫之感。恐惧让抹大拉的玛利亚把头扭到一边,但却无法转开自己的眼。圣母十指紧扣,凝望儿子的尸体。

如此直白、传神、直接诉诸我们情感的手法,属于伟大的意大利人,从画家乔托到作曲家威尔第,他们都是这方面的大师,那些体会不到的人实在是太悲哀了。有些艺术体验是人类同类绝大部分人都可以共享的,而这些人无法感应。

这种诉诸大众情感的力量,尽管常常被人无耻地滥用,但却需要伟大的艺术家具备某些特质。亨德尔和贝多芬,伦勃朗和勃鲁盖尔,他们有什么共同点,又是其他具有几乎同等才华的艺术家所不具备的?这个问题开始在我的心中酝酿,它让我摆脱提香画作带来的强烈震撼,开始回想我所记得的他的生平和性格。

点击【阅读原文】可以查看原作卢浮宫页面。

※ ※ ※

以上中文文字内容,版权归郑柯所有,转载请标明出处。

如果你想向艺术君提问有关艺术、翻译、或者高效工作相关工具的有关问题,请长按艺术君的“分答”二维码。

如果你想给坚持原创和翻译的艺术君打赏,请长按或者扫描“分答”下面的二维码。两个二维码,一个是一套煎饼果子,另一个您随意。

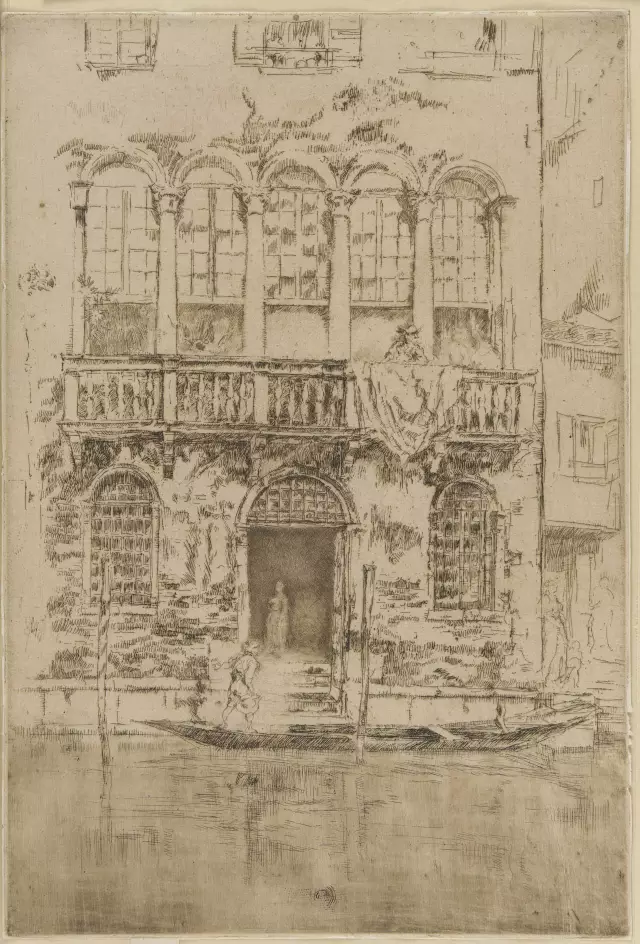

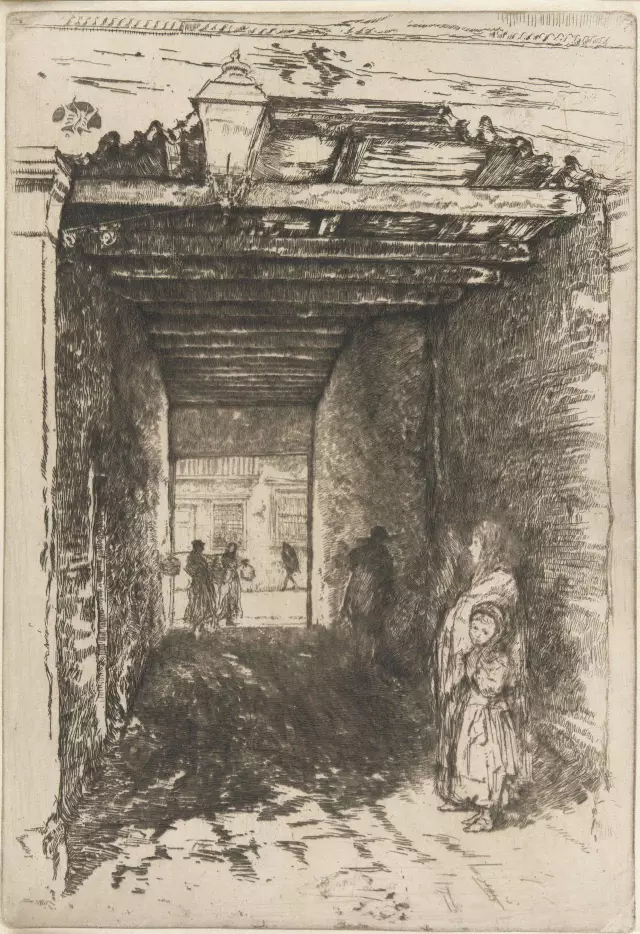

《阳台》

《阳台》 《静静的运河》

《静静的运河》 《皮亚泽塔广场》

《皮亚泽塔广场》 《夜曲之宫殿》

《夜曲之宫殿》 《夜曲之熔炉》

《夜曲之熔炉》 《夜曲》

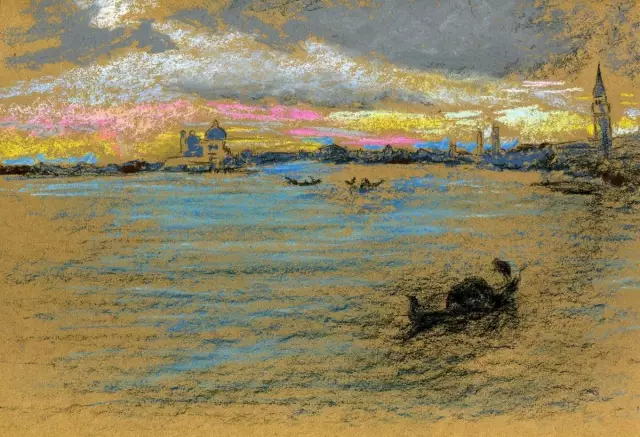

《夜曲》 《小桅杆》

《小桅杆》 《小泻湖》

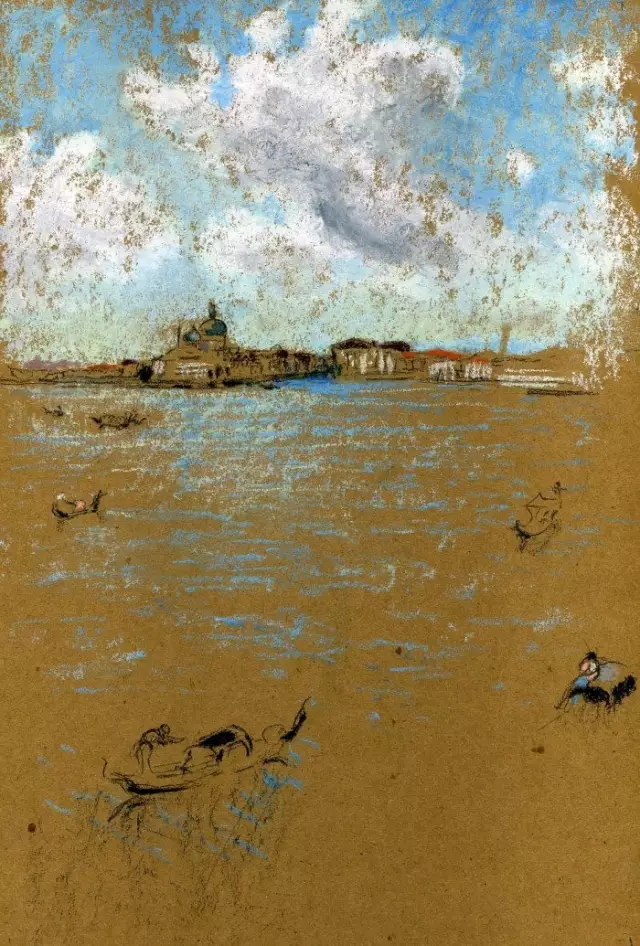

《小泻湖》 《水果摊》

《水果摊》 《门廊与葡萄藤》

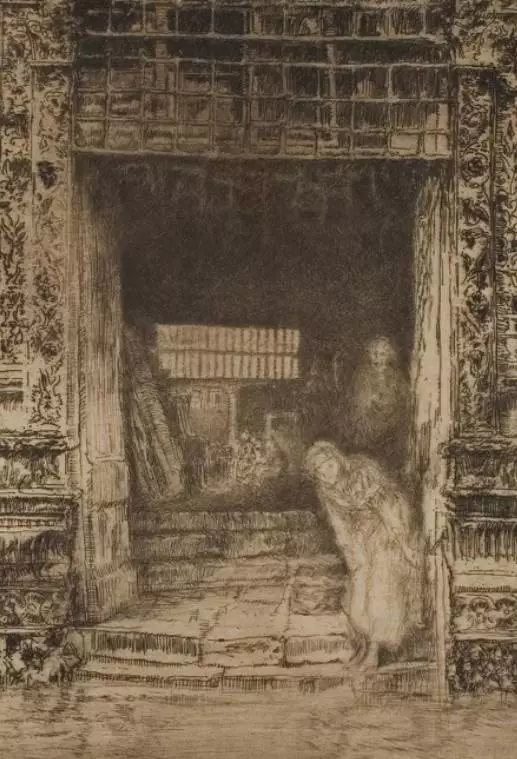

《门廊与葡萄藤》 《乞丐》

《乞丐》 《花园》

《花园》 《串念珠的人》

《串念珠的人》

男子和女子下方有个裸体小童,他手持一条锁链,伸到女子的裙裾之中,我们几乎可以推断出他的手在什么位置,这个部分似乎在说:当你和这个男人的孩子出生之后,孩子将成为你的锁链,把你锁在这个婚姻里,锁住你的自由。

男子和女子下方有个裸体小童,他手持一条锁链,伸到女子的裙裾之中,我们几乎可以推断出他的手在什么位置,这个部分似乎在说:当你和这个男人的孩子出生之后,孩子将成为你的锁链,把你锁在这个婚姻里,锁住你的自由。 如果按这种摆挂方式来看,这四幅画也就没有什么必须遵循的顺序了,而是构成某种循环,因为人类的爱情本来就是这样:有尊重,有责骂,有不忠,有美满。大千世界,洋洋人海,每个人都可能反复经历这些,只是角色不同。

如果按这种摆挂方式来看,这四幅画也就没有什么必须遵循的顺序了,而是构成某种循环,因为人类的爱情本来就是这样:有尊重,有责骂,有不忠,有美满。大千世界,洋洋人海,每个人都可能反复经历这些,只是角色不同。

往常,他要么飞在空中,要么躲在树后,趁人不备,拉开金弓,拽出金箭,蘸上糅合了无比痛苦和无限愉悦的神秘药水,“嗖”的一声射出去,深深刺入那个不明所以的人的心中。中箭的人不知道为什么,突然感到一阵悸动,于是茶不思饭不想,只想那个溜溜的 ta,衣带渐宽,不知悔改。

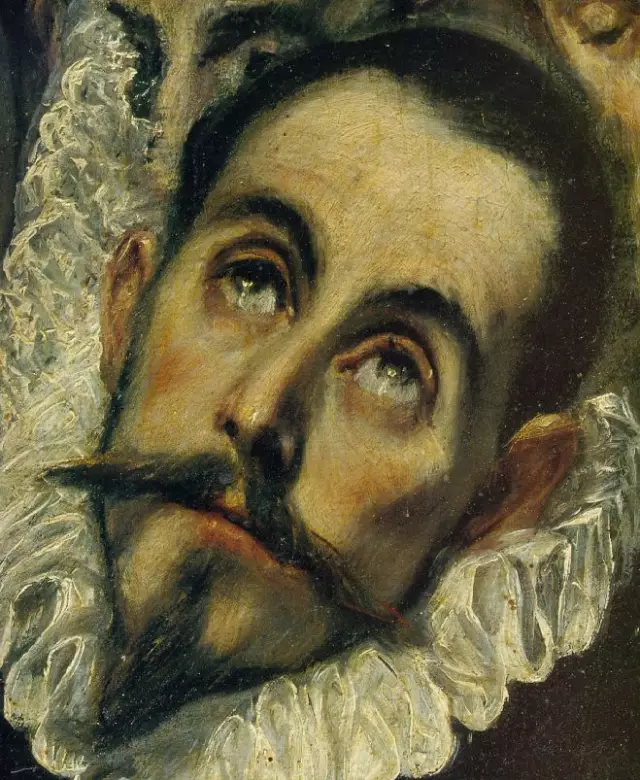

往常,他要么飞在空中,要么躲在树后,趁人不备,拉开金弓,拽出金箭,蘸上糅合了无比痛苦和无限愉悦的神秘药水,“嗖”的一声射出去,深深刺入那个不明所以的人的心中。中箭的人不知道为什么,突然感到一阵悸动,于是茶不思饭不想,只想那个溜溜的 ta,衣带渐宽,不知悔改。 初看上去,那黄衣男子似乎不为所动,他伸出左手,五指张开,仰头上眺。他的眼神让人想起埃尔·格列柯笔下那些圣徒的眼,虔诚而庄重,但似乎又有一些自责,似乎在说:上帝啊,这不是我干的,请原谅我们这些有罪的人。

初看上去,那黄衣男子似乎不为所动,他伸出左手,五指张开,仰头上眺。他的眼神让人想起埃尔·格列柯笔下那些圣徒的眼,虔诚而庄重,但似乎又有一些自责,似乎在说:上帝啊,这不是我干的,请原谅我们这些有罪的人。 【埃尔·格列柯《奥尔加斯伯爵的葬礼》局部】

【埃尔·格列柯《奥尔加斯伯爵的葬礼》局部】 这幅名为《尊重》的爱情寓言,与之前介绍的《轻侮》相互对比和呼应,那幅画中,一心纵欲的男子躺在右侧,左边是对他表示不满的两位女子,而丘比特正在惩戒他的荒唐无礼。这幅画中,躺在右边的是女子,左边站立的是两位男性,丘比特的态度也完全不同。

这幅名为《尊重》的爱情寓言,与之前介绍的《轻侮》相互对比和呼应,那幅画中,一心纵欲的男子躺在右侧,左边是对他表示不满的两位女子,而丘比特正在惩戒他的荒唐无礼。这幅画中,躺在右边的是女子,左边站立的是两位男性,丘比特的态度也完全不同。 当然,这幅画中有些元素艺术君自己也还没有摸清楚,比如右下角的这个容器,

当然,这幅画中有些元素艺术君自己也还没有摸清楚,比如右下角的这个容器, 右上角的这个设备,

右上角的这个设备,

它们都有哪些象征意义,艺术君搜遍 google,都还没有找到合理的解释,等弄明白了一定第一时间告诉大家。同时,也欢迎各位方家就此指导。

它们都有哪些象征意义,艺术君搜遍 google,都还没有找到合理的解释,等弄明白了一定第一时间告诉大家。同时,也欢迎各位方家就此指导。

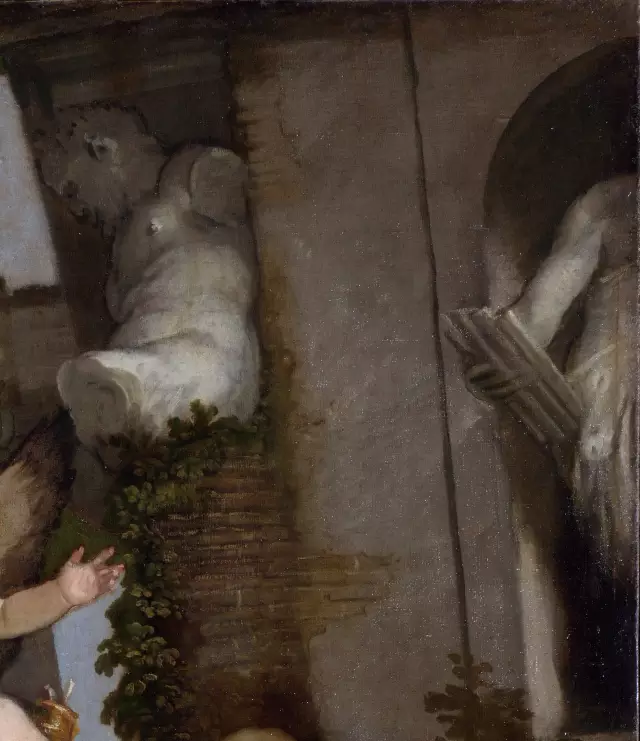

小爱神右上方的雕像,是希腊神话中的农神潘,这是一个好色的神祗,常常与赤裸裸的情欲联系在一起。潘神右边的神龛中,有貌似女性的神像,只露出半边身体,看不到头,但是右手中拿着一件乐器——排箫,又叫潘神箫。

小爱神右上方的雕像,是希腊神话中的农神潘,这是一个好色的神祗,常常与赤裸裸的情欲联系在一起。潘神右边的神龛中,有貌似女性的神像,只露出半边身体,看不到头,但是右手中拿着一件乐器——排箫,又叫潘神箫。

丘比特站在一个身材魁梧的男子身上,那男人完全放弃了抵抗,只有挨打的份儿。他左手伸出,似乎在向身着白衣的女子求救。这女子虽然坦胸露乳,皮肤白皙,面容娇好,有着较好的身体,但一脸正气与嗔怒之情,“活该!”二字从她的眼中喷将出来。她左手撩起衣襟,正要抬腿离开,右手与自己的女伴握在一起。

丘比特站在一个身材魁梧的男子身上,那男人完全放弃了抵抗,只有挨打的份儿。他左手伸出,似乎在向身着白衣的女子求救。这女子虽然坦胸露乳,皮肤白皙,面容娇好,有着较好的身体,但一脸正气与嗔怒之情,“活该!”二字从她的眼中喷将出来。她左手撩起衣襟,正要抬腿离开,右手与自己的女伴握在一起。 那女伴怀里抱着一只白鼬,这是贞洁的象征,传说它宁愿死去也不愿意在身上沾上一点污泥。女伴回头看着潘神的残像,提醒我们画中这个男人的下场:不管你身体多么健硕,如果心中只有肉欲,一定没好果子吃!

那女伴怀里抱着一只白鼬,这是贞洁的象征,传说它宁愿死去也不愿意在身上沾上一点污泥。女伴回头看着潘神的残像,提醒我们画中这个男人的下场:不管你身体多么健硕,如果心中只有肉欲,一定没好果子吃!

比起赭衣男子朴实近乎粗陋的服饰,另一个男人的粉色外套上却绣着金线,领口还有奢华的蕾丝花边,看上去似乎是个典型的浪荡子。女人的双眼直视着他,而他却目视天空,不与女人对视。

比起赭衣男子朴实近乎粗陋的服饰,另一个男人的粉色外套上却绣着金线,领口还有奢华的蕾丝花边,看上去似乎是个典型的浪荡子。女人的双眼直视着他,而他却目视天空,不与女人对视。 但不要被他的表情欺骗,你看他的右手在做什么?一封用粉色字体写的秘密情书……

但不要被他的表情欺骗,你看他的右手在做什么?一封用粉色字体写的秘密情书…… 然而,这封情书是粉衣男子主动递给女人的吗?从这个手势我们也很难推断,他到底是主动一方,还是被动地从女子手里接过那封信。也许他并不情愿?两眼望天,也许是在乞求上帝的理解和原谅?

然而,这封情书是粉衣男子主动递给女人的吗?从这个手势我们也很难推断,他到底是主动一方,还是被动地从女子手里接过那封信。也许他并不情愿?两眼望天,也许是在乞求上帝的理解和原谅? 粉衣男子身后,是爱神丘比特,他完全没有往日的顽皮与欣悦,满脸怒气,鄙夷之情,溢于言表。

粉衣男子身后,是爱神丘比特,他完全没有往日的顽皮与欣悦,满脸怒气,鄙夷之情,溢于言表。 裸女坐在一根无花果树桩之上。在西方文化传统中,由于无花果叶形状酷似男性生殖器,而且还可以产生出奶状的树胶,因此,无花果树具有极强的性象征意义。

裸女坐在一根无花果树桩之上。在西方文化传统中,由于无花果叶形状酷似男性生殖器,而且还可以产生出奶状的树胶,因此,无花果树具有极强的性象征意义。 同时, 无花果还有一种含义。有一种说法指出:《圣经》中夏娃吃掉的禁果,不是苹果,而有可能是无花果。此处即有所指。

同时, 无花果还有一种含义。有一种说法指出:《圣经》中夏娃吃掉的禁果,不是苹果,而有可能是无花果。此处即有所指。 画家的名字叫委罗内塞(Veronese),是文艺复兴时期威尼斯画派的代表画家。这幅画属于四幅的一个系列《爱的寓言》,名为《不忠》。

画家的名字叫委罗内塞(Veronese),是文艺复兴时期威尼斯画派的代表画家。这幅画属于四幅的一个系列《爱的寓言》,名为《不忠》。