圣本笃:拿着破罐儿的隐修之祖,西敏寺的祖师爷

2016-06-12

郑柯

一天一件艺术品

继续“B” 字头《西方绘画常见主题》——Benedict,后面还要挂个“St.”:“圣本笃”。

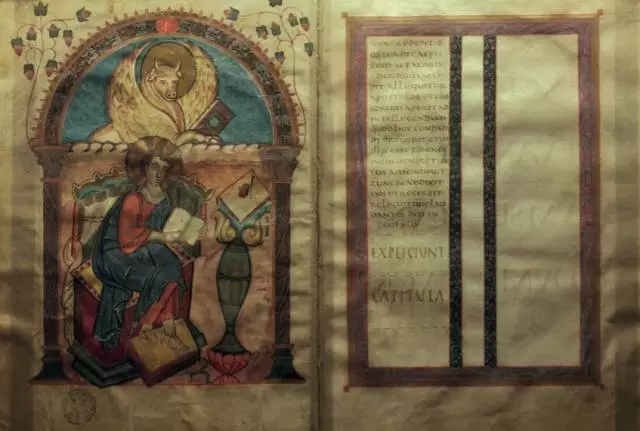

圣本笃(Saint Benedict of Nursia),又译:圣本尼迪克特、圣本尼狄克。意大利罗马天主教教士、圣徒,本笃会[Order of Saint Benedict]的创始人,也被誉为西方修道院制度的创立者。他提倡苦修,但反对过分的形式上的苦修,强调敬拜、工作与研读,并撰写了《本笃会规》(Rule of Benedict),该会规也奠定了西方西方隐修生活的模式。他的象征是破筛子、破罐子、乌鸦和书。

本笃会产生过24位教宗,4600主教,五千多位圣人,而以本笃命名的教皇就有十一位。

圣本笃跟圣方济各一样,也是贵族出身。年轻时在罗马读书,但是看不惯当时学生中的奢靡风气,于是遁入山中,隐姓埋名,每日苦修。

教皇格列高利一世曾这样记录圣本笃当时的挣扎:

某日,他独自一人。诱惑出现在他面前。一只黑色的小鸟,人们称为乌鸫,开始在他面前飞舞,向他靠近,如果他愿意,伸手就可以抓到。但是他做出十字架的手势,那鸟就飞走了。接下来是更强烈的肉体诱惑,是他从未经历过的。邪灵把一个女人带到他的想象之中,他之前见过的女人,燃烧着他的心。圣本笃想起她,情欲炙热,极难自抑。他几乎要屈服,考虑不再独居。忽然,在神圣恩典的帮助下,他竟然找到了自己需要的力量。在他旁边长着一丛茂密的野蔷薇和荨麻,本笃脱掉衣袍,纵身跃入其中,来回翻滚,直到浑身伤口。这样一来,身体上虽然伤痛无数,但他灵魂上的伤口却治愈了。

他曾经施行过一个神迹:将一个摔坏的筛子复原。这就是破筛子的来源。

附近一所修道院的僧侣们,听说了他的事迹,邀请他去做修道院的院长。不但严于律己,而且严于律人的本笃,以同样的要求规范院中僧侣,那些人哪儿受得了这个(看来叶公好龙的故事中外都有……),于是密谋要毒死本笃。

第一回,他们在一个杯子里下了毒,递给本笃喝。本笃就给杯子祈祷画十字赐福,没想到杯子就此破碎。

一计不成,又生一计。僧侣们又在一块儿面包里下了毒,仪式感强大的本笃正在给面包祈福,说时迟那时快,一只乌鸦从天而降,俯冲将面包弄得再也无法食用,本笃又逃过一劫。

看来,吃饭喝水前祈祷画十字很有必要……

看来,这个修道院是没法儿待了……

此后,公元529年,本笃去到位意大利中部的卡西诺山,建立了本笃会修道院,并在其中完成了《本笃会规》,虽然依然十分严厉,但这次他是创始人兼话事人,事情就好办多了。很多以他为主题的艺术作品,手里拿的书,就是会规。

什么东西一旦落实到文字上,就不得了了。

要说本笃可不是基督教隐修的第一人,早他两百多年的圣安东尼,是隐修生活的先驱。和圣安东尼同时代的,还有一批基督教的早期信徒,他们都在埃及的沙漠中苦修,并合称为“沙漠教父”(Desert Fathers)。这些教父们虽有一些言行录传世,不过只言片语、雪泥鸿爪。

《本笃会规》可是一套成体系的东西,一共七十三章,覆盖祈祷、读书、劳动等各个方面。

第一章很有趣,把隐修士分为四类:

隐修士可分为四种:第一类是团居隐修士,就是那些住在隐修院中,在同一法规及院长管理下生活的团体隐修士。

第二类是独居隐修士或称为隐居旷野的独修士,他们在修道上,非徒恃初学的热情,而是受了隐院的长期考验,在众弟兄协助下,学会了如何与魔鬼作战,已有队伍的完备武装,然后出去从事单独的野战,现在他们无须别人的帮助,只赖天主的助佑,能跟灵肉的诱惑搏斗了。

第三类是倔强隐修士,这是最劣的一种,他们未受过任何纪律和明师的教练,犹如金未受火炼,他们还柔软似铅,他们的行为仍依从世俗的标准,所以他们的剪发正表示他们在天主前是说谎者;他们两三人,或单独一人,没有牧童,居于他们自己的羊栈中,而非在天主的羊栈里,他们根据自己的快乐和欲望制订规律,凡是他们所想的或选择去做的,都称之为圣善,凡是他们不喜欢的,便认为不合法。

第四类是飘泊隐修士,他们毕生游行各省,每逢一隐院便小住三四天,居无定所,终身飘流,放纵逸乐,侍奉口腹,在各方面都比倔强隐修士更为堕落。

嗯,跟佛教里的一些联系起来,有点儿意思。

再列举几章的标题:

- 第三章 论召集弟兄们开会

- 第五章 论听命

- 第六章 论缄默

- 第十章 夏季该如何念夜课

- 第十七章 日课该念多少圣咏

- 第二十二章 隐修士应如何睡眠

- 第三十五章 论每周在厨房的服务员

- 第三十九章 论食物的限量

- 第四十八章 论日常手工

- 第五十章 论远离圣堂操作或在旅途的弟兄

- 第五十五章 弟兄们的衣履

- 第五十九章 论如何收纳贫富人家的子弟

- 第六十四章 论推选院长

- 第六十六章 论隐院的守门者 ( 这一章的第一句颇为有趣: 在隐院门口,应安置一位善于应对的智慧老人;他的年纪既已老成,将不会到处流浪。)

- 第七十三章 这部会规并不包罗义德的全部方案

怎么样,够全面吧?尤其这个第七十三章的标题。。。

在一千五百多年前,没有法律、没有普世价值观的时代,这样一套会规的重要性不可低估。一方面,它不仅告诉你“你应该向善”,另一方面,还给出了切实的路线图,也就是 Know-how。

难怪《本笃会规》后来成为天主教修会制度的范本,并在意大利、英国、德国以及法国的修道院推广开来。

特别是英国,现在留下的很多修道院建筑里面,以本笃会修道院为主,最著名的,就是下面的威斯敏斯特大教堂,又称西敏寺,英国王室接受加冕和举行婚礼之地:

西敏寺这么辉煌,可卡西诺山上的本笃会修道院就没这么幸运了。从古代到中世纪,虽然该修道院一直是欧洲的学术文化中心之一,但也屡遭战火荼毒。

尤其在二战末期,纳粹德军将该修道院作为防御据点,后遭到盟军空袭,严重损毁,变成这个样子。

战后,意大利政府资助修复了修道院,远看上去,也算是恢复了昔日辉煌吧。

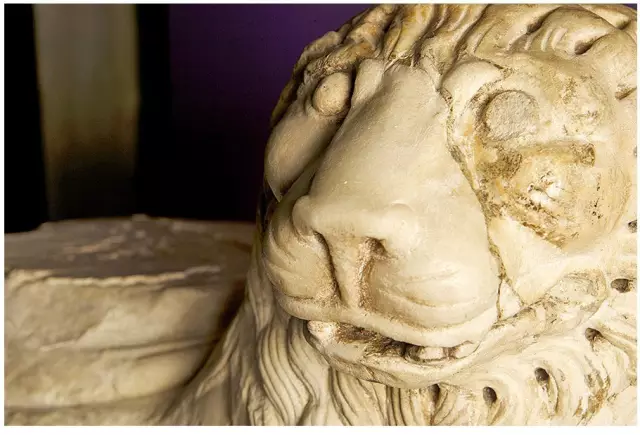

只是不知道这只疤面雄狮的伤,是何时留下的?

艺术君之前翻译的《创世:梵蒂冈绘画全品珍藏》中,就有一幅与圣本笃有关的作品,讲到圣本笃的一些主要事迹,供大家参考。

洛伦佐·莫纳科(彼得罗·迪乔瓦尼),1370—1423/24年

洛伦佐·莫纳科(彼得罗·迪乔瓦尼),1370—1423/24年

圣本笃生平场景,1400—1415年之前

29.7 x 65 厘米,木板蛋彩画

绘画陈列馆,第二展厅,库存编号40193

这幅小而狭长的长方形木板油画中,描绘了圣本笃生平的两个场景,他是本笃会的创始人。画面左边,可以看到圣本笃在阻挠一个恶魔,后者想要诱惑一个僧侣。在《黄金传说》中,本尼迪克特曾提到:恶魔化身为一个黑皮肤小童,揪着僧侣的衣服下摆,将他拉出房间。

画面右侧,圣人认出了小童其实是个恶魔,将其从僧侣身边赶走。画面右边是卡辛诺山上的本笃修道院,恶魔使得院中一面墙坍塌,压死一名年轻的僧侣,圣本笃令其奇迹般地复活。

这幅木板油画曾属于一件规模更大的祭坛画作品,专门献给圣本笃,曾安装在佛罗伦萨的品蒂门圣本笃修道院。佛罗伦萨画家洛伦佐·莫纳科(“僧侣”)是卡马尔多莱斯修道会的成员,修道会成员们遵从《圣本笃会规》,将其视为隐士的生活指南。这位画家的作品有出色的现实主义手法,虽然朴素,却用非同寻常的诗意和绘画语言,强调出画中一目了然的内容。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

以上文字内容,除引用部分外,版权归郑柯所有,转载请标明出处。

如果你想购买艺术君翻译的《创世:梵蒂冈博物馆全品珍藏》,请点击“阅读原文”去艺术君的网店。

如果你想向艺术君提问有关艺术、翻译、或者高效工作相关工具的有关问题,请长按艺术君的“分答”二维码。

如果你想给坚持原创和翻译的艺术君打赏,请长按或者扫描“分答”下面的二维码。两个二维码,一个是一套煎饼果子,另一个您随意。

乔托完成于1320年前后的作品,

乔托完成于1320年前后的作品,

来自琴尼·迪弗朗切斯科(活跃于1369—1415年),他是佛罗伦萨早期文艺复兴十分活跃的画家。此画作于十四世纪晚期。抹大拉的马利亚想要伸手触碰基督,她上身前倾,伸出两臂。基督抬手拒绝了马利亚,略带歉意。作品构图明快,人物动作优雅,华美的衣袍温柔流动;在晚期哥特风格和早期文艺复兴之间,这件作品因此成为十四世纪晚期的代表作。

来自琴尼·迪弗朗切斯科(活跃于1369—1415年),他是佛罗伦萨早期文艺复兴十分活跃的画家。此画作于十四世纪晚期。抹大拉的马利亚想要伸手触碰基督,她上身前倾,伸出两臂。基督抬手拒绝了马利亚,略带歉意。作品构图明快,人物动作优雅,华美的衣袍温柔流动;在晚期哥特风格和早期文艺复兴之间,这件作品因此成为十四世纪晚期的代表作。 来自弗拉·安杰利科,这位修士的画风典雅,该作品中有充分体现。注意看耶稣的姿态,他迈开右脚,左脚在后,身体转向左侧,几乎背对着马利亚,马上就要离开去见天父,表情慈祥温柔,似乎在说:不急,我很快就回来。

来自弗拉·安杰利科,这位修士的画风典雅,该作品中有充分体现。注意看耶稣的姿态,他迈开右脚,左脚在后,身体转向左侧,几乎背对着马利亚,马上就要离开去见天父,表情慈祥温柔,似乎在说:不急,我很快就回来。 来自德国画家马丁·施恩高尔(Martin Schongauer)。比起安杰利科笔下的耶稣,他的耶稣走得更加坚决。

来自德国画家马丁·施恩高尔(Martin Schongauer)。比起安杰利科笔下的耶稣,他的耶稣走得更加坚决。 来自十六世纪意大利画家弗拉·巴尔托洛梅奥,这里的耶稣几乎是面对马利亚,似乎准备向她身后的方向走去。在表情上,马利亚的欣喜之情更为明显,而耶稣则是冷静中带有严肃,又有些谴责和怜悯之情。 作为文艺复兴时期的画家,巴尔托洛梅奥笔下的人物更像是人了。

来自十六世纪意大利画家弗拉·巴尔托洛梅奥,这里的耶稣几乎是面对马利亚,似乎准备向她身后的方向走去。在表情上,马利亚的欣喜之情更为明显,而耶稣则是冷静中带有严肃,又有些谴责和怜悯之情。 作为文艺复兴时期的画家,巴尔托洛梅奥笔下的人物更像是人了。 布隆奇诺(Bronzino)的人物,身体姿势更加奔放,情感更外向。马利亚的装扮如同同时代的村妇一般,她不像一般同题画作中那样跪着,而是几乎完全站立,左手似乎拽住了耶稣的衣服,右手指着画外,一脸焦急和悲戚,似乎在说:“去安慰你的门徒吧,你不知道我们都经历了什么!去拯救那些罪人吧,没有你,这个世界就没有希望!”身形高大的耶稣并没有直视马利亚的眼睛,双目低垂,右腿微抬,准备离开。布隆奇诺的作品中总带有一些情色意味,你看这幅画中,耶稣的眼睛盯着自己右手指向的位置,这才是真正的“十八摸”!

布隆奇诺(Bronzino)的人物,身体姿势更加奔放,情感更外向。马利亚的装扮如同同时代的村妇一般,她不像一般同题画作中那样跪着,而是几乎完全站立,左手似乎拽住了耶稣的衣服,右手指着画外,一脸焦急和悲戚,似乎在说:“去安慰你的门徒吧,你不知道我们都经历了什么!去拯救那些罪人吧,没有你,这个世界就没有希望!”身形高大的耶稣并没有直视马利亚的眼睛,双目低垂,右腿微抬,准备离开。布隆奇诺的作品中总带有一些情色意味,你看这幅画中,耶稣的眼睛盯着自己右手指向的位置,这才是真正的“十八摸”! 拉雯娜·丰塔纳,是文艺复兴时期的女性画家,与其他同主题作品不同的是,抹大拉的马利亚是这幅画的主角,衣衫华丽夺目,穿着罗马式的凉鞋,手中的没药装在珍宝般的器皿中,她头上有象征圣人的光环,皮肤白皙,面颊红润,表情虔诚,似乎又有些嗔怪之意,怪人主怎么能如此折磨我们这些门徒的心灵。耶稣没有什么特征表明他的身份,头上亦无光环,如一普通园丁。

拉雯娜·丰塔纳,是文艺复兴时期的女性画家,与其他同主题作品不同的是,抹大拉的马利亚是这幅画的主角,衣衫华丽夺目,穿着罗马式的凉鞋,手中的没药装在珍宝般的器皿中,她头上有象征圣人的光环,皮肤白皙,面颊红润,表情虔诚,似乎又有些嗔怪之意,怪人主怎么能如此折磨我们这些门徒的心灵。耶稣没有什么特征表明他的身份,头上亦无光环,如一普通园丁。 第二幅来自 Guillam Forchondt the Elder 和 Willem van Herp 。

第二幅来自 Guillam Forchondt the Elder 和 Willem van Herp 。 两幅都是明显的佛兰德斯地区作品,画中人物服饰色彩明亮,尤其是两位马利亚,那衣着打扮分明如贵妇一般,哪有抹大拉的马利亚的谦卑,画中作为背景的丰富果蔬与鲜花,更是要表现物质生活的富足,或者说是炫耀,而精神上的追求和信仰上的虔敬,相比前面几乎画作而言,早已退居次要地位了。

两幅都是明显的佛兰德斯地区作品,画中人物服饰色彩明亮,尤其是两位马利亚,那衣着打扮分明如贵妇一般,哪有抹大拉的马利亚的谦卑,画中作为背景的丰富果蔬与鲜花,更是要表现物质生活的富足,或者说是炫耀,而精神上的追求和信仰上的虔敬,相比前面几乎画作而言,早已退居次要地位了。

可在这时,耶稣必须以严肃而略带谴责的口吻,对抹大拉的马利亚说:“不要摸我!”但他的眼神中又饱含慈爱和同情,他知道:过去三天里,自己这些门徒的经历不蒂于地狱一般。于是,他向马利亚躬身,左手的锄头似乎要交给她,表明她将来要像园丁一样,替不在人间的自己看护这尘世上的芸芸众生。他的上身与锄头是平行的,他的左臂又是和马利亚的右臂是平行的。一个充满张力的时刻,因此变得平和而安宁。而两个人身体构成的金字塔构图,让信徒们感到安定,并为未来充满信心。

可在这时,耶稣必须以严肃而略带谴责的口吻,对抹大拉的马利亚说:“不要摸我!”但他的眼神中又饱含慈爱和同情,他知道:过去三天里,自己这些门徒的经历不蒂于地狱一般。于是,他向马利亚躬身,左手的锄头似乎要交给她,表明她将来要像园丁一样,替不在人间的自己看护这尘世上的芸芸众生。他的上身与锄头是平行的,他的左臂又是和马利亚的右臂是平行的。一个充满张力的时刻,因此变得平和而安宁。而两个人身体构成的金字塔构图,让信徒们感到安定,并为未来充满信心。